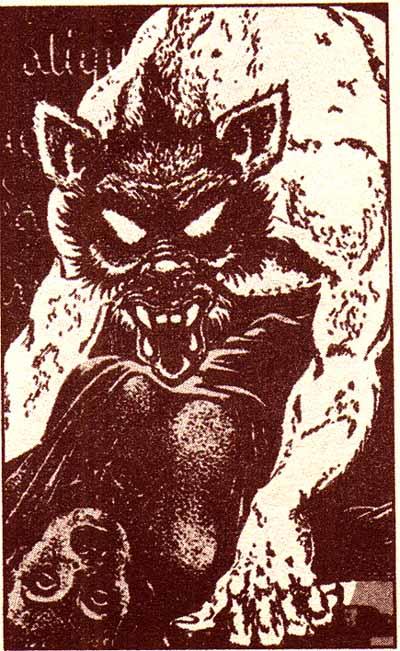

Licaone, punito da Giove

La Licantropia nel mito e nella cultura popolare

Una indagine tra Magia e Superstizione alla ricerca delle Origini

a cura di Andrea Romanazzi da http://www.daltramontoallalba.it/

Le storie e i racconti sulla licantropia (da lycos che significa lupo e anthropos che significa uomo) affondano le loro radici nella notte dei tempi quando l’uomo, vivendo tra le braccia della mater natura e circondato dalla sua immanenza che si tramutava in alberi ed animali, si sentiva parte integrante della stessa.

Moltissime sono così le tradizioni degli uomini-cambiaforma, o meglio degli uomini lupo sparse in tutto il mondo; forse la più antica la ritroviamo nella Bibbia ove re Nabucodonosor, a causa della sua vanità, fu trasformato da Dio in un lupo. Esempi di divinità dalle sembianze animalesche le troviamo anche nella cosmogonia egizia ove si parla di Anubi, il dio sciacallo o ancora il dio lupo Ap-uat che aveva la funzione di traghettare i morti nell’aldilà mentre nella cosmogonia nordica, di cui parleremo in seguito, e dove il lupo è simbolo di vita, troviamo come fedeli compagni di Odino i canidi Freki e Geri, mentre simbolo della apocalisse finale è il lupo Fenrir. Il mito narra che il dio Tyr, per incatenare definitivamente il malvagio animale, lo sfidò a rompere un laccio sacro e indistruttibile. Fenrir fiutò l’inganno e disse di accettare solo se qualcuno avesse posto la mano tra le sue fauci. Ovviamente, come previsto, il lupo non riuscì a rompere il magico laccio, ma Tyr perse l’arto.

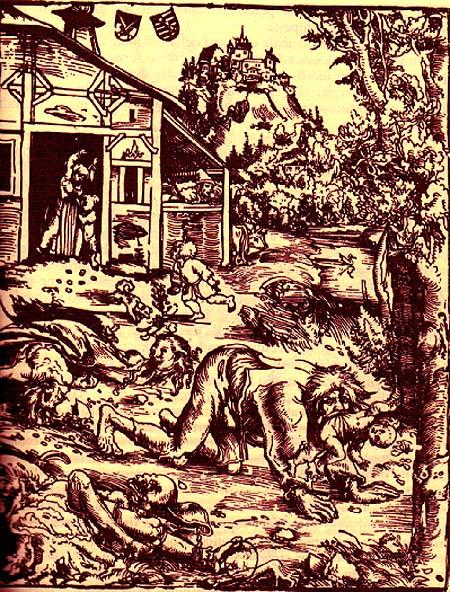

Questo particolare ci permette di legare l’episodio a quei riti di smembramento tipici del culto del lupo e già incontrati in altre civiltà, lo smembramento e la seguente dispersione nei campi delle “parti” non e’ altro che un rituale di fertilità: la morte stessa genera rinascita nella natura. E’ così che in Irlanda alcune dee madri sono raffigurate in compagnia di piccoli cani e in uno dei santuari celti più importanti, la fonte di Haughey, nei pressi del sito di Emhain Macha, furono trovate delle ossa di questo animale mentre in Germania nell’Europa centrale lo ritroviamo come fedele compagno della dea germanica Holle che guida i morti negli inferi. Tracce di questi antichi ricordi le troviamo poi nella cultura classica, ad esempio nella cultura greca ne parla Ovidio nelle sue celebri “Metamorfosi” o nei miti riguardanti il re dell’Arcadia Licaone, che, per aver cercato di ingannare Giove fu trasformato dallo stesso in un lupo. In realtà sembrerebbe che questi miti fossero legati ad ancor più antiche usanze di feste pagane di tradizione sciamanica ove era abitudine consumare carne di lupo e venerare l’animale come un dio. Era infatti l’animale che, tramutatosi in guida per il sacerdote, gli suggeriva comportamenti e rituali. Il cibarsi della carne dell’animale totemico così, non era una gozzoviglia ma un sacramento solenne, un modo per il primitivo di acquistare ed assorbire una parte di divinità. Lo stesso Apollo, dio della luce, termine caratterizzato dalla stessa radice della parola lupo, “luke”, fu partorito da Latona che assumeva spesso sembianze di lupo e sembra che la stessa divinità, conosciuta anche con il nome di Apollo Liceo, avesse potere su questi animali. Tradizioni legate all’adorazione dell’animale le troviamo anche nella cultura romana, del resto i fondatori dell’Urbe, Romolo e Remo, furono proprio allattati da una Lupa che poi divenne lo stesso simbolo della città. La tradizione voleva anche che i due re avessero vissuto proprio con un branco di lupi e che, accoppiatisi con tali belve, avessero dato origine a creature per metà umane e per metà fiere. Petronio nel suo Satyricon parla per la prima volta dei “versipellis”, uomini all’interno dei cui corpi crescevano folti peli e così che bastava si rivoltassero come un guanto per cambiare il loro aspetto. Inoltre nelle date attorno al 15 Febbraio a Roma si celebravano i famosi “Lupercali”, feste in onore del dio Lupesco protettore delle greggi e degli armenti. Questi rituali, basati spesso su riti orgiastici con sacrifici animali erano stati a loro volta ereditati dai romani dalle popolazioni autoctone che vedevano nell’animale una divinità. La scelta del lupo, o delle fiere locali come divinità non era casuale, infatti l’animale, che con i suoi comportamenti era considerato grande predatore, era in competizione con gli stessi uomini cacciatori e così il selvaggio, per propiziare una buona caccia, cercava di onorare l’animale sia per ingraziarselo e evitare che gli sottraesse il sostentamento, sia per poter ereditare dallo stesso la sua stessa capacità di caccia. Ecco così che il lupo diventa il dio-protettore-cacciatore adorato in moltissime culture animiste e che ritroviamo tra i Germani, i popoli nordici, i Mongoli, gli Indiani d’America e in moltissime altre tradizioni. Il culto del lupo lo troviamo anche nelle tradizioni sciamaniche-finniche dell’area russa o slava, le cui tradizioni legate a uomini che si trasformavano in lupi furono descritte dallo stesso Erodoto che ci parla del popolo dei Neuri e che ritroviamo anche in un passo del famoso “canto di Igor”, ove si narra delle trasformazioni in lupo del principe Vseslav, e nelle numerosissime leggende locali. L’antico nome che questi popoli davano agli uomini-lupo era vulko-dlak, pelle di lupo, forse per una tradizione legata a uomini che si vestivano con le loro pelli e dunque forse guerrieri come nelle tradizioni nordiche o sciamani. Del resto per il primitivo, secondo i principi della magia empatica o imitativa, travestirsi con le pelli dell’animale equivaleva a trasformarsi nello stesso acquisendo i suoi poteri e le sue capacità come testimoniato dai cacciatori Pawnee o i Mau-Mau, gli uomini leopardi piaga e terrore dei soldati inglesi o ancora i guerrieri nordici come i ulfhednar, le teste di lupo o i non lontani cugini Berseker, i camici d’orso. Si narra che questi terribili guerrieri andassero in battaglia solo vestiti della pelle del loro animale totemico, urlando, ringhiando e ululando come lupi e che erano presi da una furia così devastante, definita poi dai latini con il termine di “furore” che non sembravano avvertire il dolore delle ferite loro inflitte o che uccidevano con disumana forza sia i nemici che i loro compagni per poi morire spesso con il cuore scoppiato. Sicuramente per favorire il connubio tra uomo e bestia e dunque assorbire tutte le caratteristiche dell’animale essi, come in molte tradizioni sciamaniche, facevano sicuramente uso di droghe come quelle ottenute dal micidiale fungo della Amanita Muscaria, che provocava visioni e grandi scariche adrenaliniche e che era poi mescolata con delle bevande alcoliche. Tradizioni di guerrieri-lupi le troviamo poi anche nelle tradizioni italiche ove si parla del popolo dei Reti abitanti nell’area che oggi è il Trentino e il Veneto settentrionale e che crearono numerosi problemi alle mire espansionistiche di conquista dei romani e dei popoli dei Peleghetes, Lastojeres, Cajutes, letteralmente orsi, cani e lupi.

|